गणेश चतुर्थी, भारत के सबसे प्यारे त्योहारों में से एक है, जो immense celebration, सामुदायिक gatherings और आध्यात्मिक devotion का समय होता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस joyful festival ने एक महत्वपूर्ण बहस को भी जन्म दिया है: गणेश मूर्तियों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) और toxic paints से बनी पारंपरिक मूर्तियां विसर्जन के दौरान जल निकायों के लिए एक significant threat pose करती हैं। इससे इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाने की तरफ एक बढ़ता हुआ आंदोलन शुरू हुआ है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए biodegradable materials का उपयोग करती हैं कि आस्था और sustainability साथ-साथ चल सकें।

गणेश मूर्तियों और उनके विसर्जन की कहानी ancient tradition में rooted है। मूर्तियों को, जिन्हें देवता का temporary abode माना जाता है, एक symbolic farewell के रूप में जल निकायों में विसर्जित किया जाता है। समस्या तब उत्पन्न हुई जब कलाकारों ने पारंपरिक मिट्टी के बजाय पीओपी, एक non-biodegradable material, का उपयोग करना शुरू कर दिया। पीओपी सस्ता है और इसे ढालना आसान है, जिससे बड़ी और अधिक जटिल designs बनाई जा सकती हैं। हालांकि, इसे घुलने में कई महीने लगते हैं और इस प्रक्रिया में, यह झीलों, नदियों और महासागरों में paints से chemicals छोड़ता है, जिससे जलीय जीवन को नुकसान होता है। इसने देश भर में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी है।

गणेश मूर्ति विसर्जन से संबंधित environmental concerns को विभिन्न संगठनों और सरकारी निकायों द्वारा उजागर किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और कई राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने इस मुद्दे पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से natural clay (शेडू मिट्टी), paper pulp या यहां तक कि पौधों की सामग्री से बनी मूर्तियों का उपयोग करने का आग्रह किया है। ये पहल परंपरा को छोड़ने के बारे में नहीं हैं, बल्कि इसे एक modern context में adapt करने के बारे में हैं जहाँ पर्यावरण संरक्षण एक आवश्यकता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए, सतत विकास पर रिपोर्ट देखें।

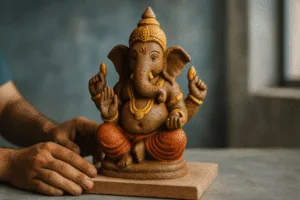

सबसे promising solutions में से एक है गणेश मूर्तियों को बनाने के लिए गोबर का उपयोग करना, जो बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ये मूर्तियां पूरी तरह से biodegradable हैं और विसर्जन पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में, इन्हें “आदिगणेश” या “original Ganesha” भी कहा जाता है, जो पूजा के लिए प्राकृतिक सामग्री के ancient use का संदर्भ देता है। हिंदू धर्म में गोबर को sacred माना जाता है, जो इसे एक culturally और spiritually acceptable alternative बनाता है। इसके अतिरिक्त, इन मूर्तियों को natural dyes के साथ बनाया जा सकता है, जिससे उनके ecological footprint में और कमी आती है। इस पारंपरिक सामग्री का उपयोग स्थानीय कारीगरों का समर्थन करने की दिशा में भी एक कदम है।

इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियां की ओर बदलाव एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया है। इसके लिए निर्माताओं और consumers दोनों की सोच में बदलाव की आवश्यकता है। कई कारीगर अब natural clay, paper और plant fibers के combination का उपयोग करके सुंदर और intricate मूर्तियां बना रहे हैं जो उनके पीओपी counterparts की तरह ही प्रभावशाली हैं। लोग traditional idols से होने वाले प्रदूषण के बारे में अधिक aware हो रहे हैं और सक्रिय रूप से विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। social media campaigns और स्थानीय community initiatives इस जागरूकता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डिजिटल पत्रिका ने भी पिछले लेखों में इन विषयों को कवर किया है, जिसमें eco-conscious celebrations के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

जबकि इको-फ्रेंडली आंदोलन गति पकड़ रहा है, अभी भी चुनौतियाँ हैं। पीओपी मूर्तियाँ उत्पादन में सस्ती और उनके हल्के वजन के कारण transport करना आसान होती हैं। यह उन्हें कई लोगों के लिए, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, एक अधिक accessible option बनाता है। natural clay या गोबर की मूर्तियों की लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, जो कुछ परिवारों के लिए एक barrier हो सकता है। हालांकि, संगठन और NGO इन विकल्पों को अधिक affordable और व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। यह स्थायी त्योहारों को सभी के लिए एक reality बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक हालिया लेख में इन प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

सामग्रियों से परे, artificial immersion tanks का concept भी है। कई शहर नदियों और समुद्रों जैसे natural water bodies के प्रदूषण को रोकने के लिए मूर्ति विसर्जन के लिए temporary tanks या ponds स्थापित कर रहे हैं। मूर्तियों के घुलने के बाद, बची हुई सामग्री को recycle किया जा सकता है या खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह urban areas में large-scale celebrations के लिए एक practical solution प्रदान करता है। यह पहल, जबकि पारंपरिक विसर्जन के लिए एक सीधा replacement नहीं है, negative environmental effects को कम करने में मदद करती है। यह दिखाता है कि कैसे समुदाय आस्था और जिम्मेदारी के बीच एक middle ground ढूंढ रहे हैं। अधिक संदर्भ के लिए, [suspicious link removed] से और पढ़ें।

पारंपरिक बनाम आधुनिक मूर्तियों पर बहस सिर्फ़ सामग्रियों के बारे में नहीं है; यह प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध के बारे में भी है। हिंदू धर्म ने हमेशा पर्यावरण के साथ एक मजबूत बंधन पर जोर दिया है, और इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियां की ओर आंदोलन इन core values की वापसी है। यह प्राकृतिक दुनिया को नुकसान पहुंचाए बिना deity का सम्मान करने का एक तरीका है। यह बदलाव परंपरा का rejection नहीं है, बल्कि इसका एक evolution है, एक ऐसे समाज का reflection है जो अपने ecological footprint के बारे में अधिक aware हो रहा है। डिजिटल पत्रिका ऐसी पहलों का समर्थन करती है जो एक स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देती हैं।

इस कदम ने स्थानीय कारीगरों के लिए नए economic opportunities भी प्रदान किए हैं। कई skilled workers अब natural materials से सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं, जिससे पारंपरिक कला रूपों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इन मूर्तियों की मांग बढ़ रही है, जिससे इन कलाकारों को एक positive social cause में योगदान करते हुए एक sustainable living कमाने का मौका मिल रहा है। यह पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक win-win situation है। यह दिखाता है कि environmentalism भी economic empowerment का एक रास्ता हो सकता है। आप इस सांस्कृतिक बदलाव के बारे में Wikipedia पर अधिक जानकारी पा सकते हैं।

गणेश चतुर्थी समारोहों का भविष्य promising दिखता है। बढ़ती जागरूकता और अधिक accessible alternatives के साथ, यह संभावना है कि इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियां एक अपवाद के बजाय norm बन जाएंगी। यह न केवल हमारी नदियों और समुद्रों को प्रदूषण से बचाएगा बल्कि इस संदेश को भी मजबूत करेगा कि आध्यात्मिकता और environmental stewardship intertwined हैं। गणेश की घरों से जल निकायों तक की यात्रा की कहानी भक्ति और प्रकृति दोनों के प्रति सम्मान की होगी। पर्यावरणीय मुद्दों पर एक global perspective पढ़ने के लिए, BBC वेबसाइट के लेखों पर विचार करें।